兄弟とか姉妹とか双子とか

わたしが唯一購読しているメールマガジンJMMの冷泉彰彦さんの報告は通常は「from 911/USAレポート」としてアメリカの政治報告をしているのだけど、1年に2回くらい映画の話題となる。この日もオバマと政治パフォーマンスとジョーカーを絡めながら語り始めるのだけど、この映画「ダークナイト」への賛辞ぶりは尋常ではなかった。ハリウッド映画として過去最高映画ということから、わたしが好きなのはこんな説明『私は打ちのめされました。ヒース・レジャーという人は、28歳の人生の最後に燃え尽きるようにして「悪とは何か」ということをスクリーン全体にブチまけ、そのまま駆け抜けていった』とか『この「ダークナイト」でのレジャーは観客に対して直接対決して来るのです。「アンタは善が正しいと思っているが、それは本当なのか? そもそも善などというモノがあるのか? お前さんも偽善者ではないのか?」という問いを突きつけて来る』から、犯罪とか言葉の壁についても言及されている。「ダークナイト」ってそんなに?と検索してようやく「プレステージ」の監督クリストファー・ノーランだと知る。一般的には「メメント」のかもしれないが、わたしにはハリウッド映画「プレステージ」は文句ない最高の映画だった。そもそもこの原作「プレステージ」自体も傑作なんですと気楽に言ってしまう。クリストファー・プリーストの原作は、いつもまた彼自体が兄弟や双子に憑かれているような小説を書く。そしてこの小説的な不思議な仕掛けをまた映画でしかできない仕掛けに作り直したのがクリストファー・ノーランの弟でメメントの原作者ジョナサン・ノーラン。あれ。ややこしや。クリストファーでノーランでジョナサン。たぶん原作を読んでいた人ほどこの映画自体を魔術にしてしまった脚本に唸ってしまうことになる。

なんてここまで書いてそんな映画や小説の中身よりも、わたしが長年映画を見続けて何も考えずに声を中にして言いたいことは、アメリカの映画界には兄弟で監督や役者をやる人が多くて日本の映画評論家には一人っ子の同性愛が多いこと。え?そんなことが言いたかったのかわたし。

生涯一人っ子のわたしは、仲がよい兄弟とか双子と一緒に話して、相手から同時に全く同じ答えをもらうと、動物の血の濃さを。あるいはDNAの優秀さを思う。自分に兄弟のような人間がいるという想像は出来そうで全く出来ない。

この間は双子の女の子と話していて、まったく同時に「你听出来了」と言われてめまいがした。でもそれは、わたしが震えたのではない。それはきっと「ダークナイト」で全米が震えたからに相違ない。

夏は直島

夏の直島は別世界だった。船から降りた瞬間からありえない暑さで体を浮きだたせ、気持ちよすぎるベネッセハウスへ送られてからは、ロビーはもちろん部屋から廊下から現代美術。建物自体もまた特濃の安藤忠雄臭漂うコンクリの打ちっ放し。今回は偶然時間があったので、学芸員の方が解説をしてくれるツアーのようなものについていったのでまた楽しかった。美術作品の解説そのものよりも、動作や喋り方が人以外な動物に似て勝手に他人とは思えずに心の中で何度も「兄さん」と呼ぶ。

直島で迎えた二日間の朝とも山や海を走っては水平線からの日の出を見て、テラスからの夕日も拝む。朝の海や砂浜や山の緑は全然写真には再現できない。写真撮影禁止の館内の作品も盗撮しつつ、直島一番の贅沢品は地中美術館のモネだったのかもしれない。生まれて初めてモネの絵を見て素直に感動をしてしまった。それはモネの睡蓮の絵だけではなくて、それを取り囲む贅沢な環境や、そのモネにたどり着くまでの坂道や庭や地下道やらなんだかんだをあわせた力技だったかもしれない。と、2008年のわたしは血や汗や涙を流しながら直島を歩いて見た、美術館やらその他の島プロジェクトはみんなモネのためだったかもとすら書いてしまう。なんて書いてそういえば、直島において現代美術ではない唯一の作品がモネだった。あとほんの50年や100年たてば、「現代美術」なんて言葉の意味や価値は違ってくるだろうけど、直島にこんな環境を作ってしまったこと自体は永遠だろう。と、直島焼けした顔を猫のお腹にこすりつけながら考える。真夏の猫のお腹はバターを塗ってさましたパンを電子レンジで温め直したやつを牛乳につけたような匂いがした。

もしかしたら、いま旅行をしている場合ではないのやも。

という予感どおりにそういう場合ではないだろうと知らしめる連絡が母から入る。旅行は直島を二泊で、尾道の宿をキャンセルして病院へ。父親が入院をした病院で宿のキャンセル料の支払い方法を考える小さなわたし。父親は、いつものようにわたしが着くと元気になる。ひからびた顔で「いっしょに帰ろう。帰ろう」と言われて辛い。看護師の方がもう少しここで休もうとか言う度に頷くが、また暫くすると「いっしょに帰ろう」を繰り返す。わたしと一緒に家に帰りたがるのは父親だけだろう。と思いながら、中国語のテキストを出しながら一人で帰る。中国の方の見舞いにも行く。近所だからか父親よりも見舞いの回数が多くていいのだろうか。「あなたは中国で死になさい」というようなことを予言者のように言われる。何か中国語の成語で違う意味があるのか調べるがわからない。現代思想や文学から草花の育て方や絵の書き方までNHKのお世話になる。こんだけ生きてて、ようやく勉強を一人ですることが面白いことに気づく。もしやこれが老人化現象のひとつかもしれない。夏のとびきり暑い日は死を考えるにはちょうどいい。

直島とダグラス・サークとハリーポッターと猫と

双子とか癌とかサッカーとか点滴とか動けないくらい混んでいた朝顔市をかいくぐりながら覚えている観たものたち。

横浜で見たデボラ・コルカー・カンパニー『ルート』は正味1時間という短さが良かった。人間観覧車のちらしに惹かれて見たのだけど、人が機械の中に入るというのは何故か性的な意味でも魅力がある。しかし上演時間が短い。ピナ・バウシュであればまだプロローグの最中だよ。ついでにわたしがピナ・バウシュとデボラ・コルカーに、日本の舞台ではエンヤとカノンの音楽を背景に踊るとお笑いになってしまうと教えてあげたくなる。前田司郎の「混じりあうこと、消えること」もPPPの倉持裕の「審判員は来なかった」も面白かった。彼らの初期の作品を観て感じた「この人たちは世界の仕組みを描いているのだ」みたいな感覚も底にはまだ僅かに感じる。それ以上に単純に芝居が面白くなって商売になっていて驚く。エミリー・ウングワレーは知っているはずの色の組み合わせや筆跡がはじめてその色を見たときのような驚きがあったり。とビデオに映った彼女の姿と手の感触が入院している中国人の女性とそっくりだとか勝手にいろいろなことを重ねて感動したのに対して大岩オスカールと彼のビデオや町田久美と西村画廊のメッセージはビジネスを上手く行っていますというメッセージを隠さない美術。もう少し商売ぶりを隠してくれればいいのにと思うのはこちらの幻想の問題なのだろう。舞台の人たちがよくビジネスいう言葉を言う度に一歩下ってしまうのも仕事が上手くできなかったわたしの方に問題があるのだろう。エミール・クストリッツァ&ノースモーキングオーケストラをJCBホールで聴いた。この会場に入るのもはじめてだけど。彼らも初来日のはず。なのにこの異常な盛り上がりは何なのだろう。見たこともないような洋服や髪形をした同じ歳風の男どもが客席に大勢。寝癖という髪形しかしたことがないのはわたしだ。最後まで立ち上がらなかったのもわたしを入れて7人くらいだった。最初から全開で盛り上がれる舞台の上やこちら側の人たちが羨ましい。とかいいつつ野音で聞いた渋さ知らズらのワールドビートではしぼるとジョッキで飲めるくらい汗をかきながらその瞬間は楽しんでいたらしいわたしのことも羨ましい。と満員の映画館で見直すことができたダグラス・サークのあまりにあまりな人工的な映像美学に体が溶けそうになる。学生のころ見たダグラス・サークの映像もドラマも日本人の発想にはありえない。と感じたありえなさは今みても感じる。全く感触の違う映画「JUNO」の子どもを産んだあとの決着の仕方にしても日本人にはありえないし。旅行へ行く前なのに読み通してしまった「ハリー・ポッターと死の秘宝」の決着も子ども向けのファンタジーとしては日本ではこうはできない。

と、そんなことに関係なく猫の毛がたくさん脱ける。人や猫とのコミュニケーションが下手なわたしも猫のブラッシングだけは天才やも?と思うくらいランニング途中に会う野良の暴れ猫をもうっとりさせてしまう。そんなブラッシングのプロ(わたし)が択んだ猫ブラシは7月5日の写真に。手作りをしている方から注文したもの。そして一回のブラッシングでこのくらいとれてこれが一日何度ブラシをしてもしても同じだけ毛が取れる。取ったそばから毛が生えてくるのかもしれない。疲れてブラシをやめると「あなた、もうやらないの?」と、後ろ向きでこちらを見上げる目線がとてもセクシイで哀しい。

双子から教わった今日の中国の言葉「子どもは母親が見にくくてもいやがらない。犬は家が貧しくてもいやがらない」。「だけど、今は違うの」は、双子の姉ファンファンの感想。もう出かけなくちゃ。

コンドームとジャック・ラカンと直島

コンドームが公園に捨てられているというのは、ここでそういう行為があったんだっつ。てな、そんな行為の獣さより公園できちんと避妊具をつけるという品に可愛さを感じる。って避妊具をつけないという男にわたしは未だかつて出会ったことがないが「彼が避妊具をつけない」という話はよく聞かされる。きっとみんな同じ男に違いない。

そもそも避妊具をつけない男は最低だと言っていた女性からして、つけないことを惚気るというのはどういうことなのか。男が付けないのではなくて、女が自己は主体ではないことを主張しながら避妊しないことを肯定しているのだ。ぷいぷい。

コンドームを見つけた噴水に近づいたのは、もちろんコンドームを探しに行ったのではなくて、小さな噴水に虹が出来ていたから。前に屋久島で見た虹や中国の石林で上から見た虹もきれいだったけど、写真にはうまく撮れなかった。ただ、きれいな虹を見ると世界中の誰もが虹を向いて口を開けざるをえない。虹やオーロラの発生理由は科学的な説明もあるけど、それは観察した後の理由であって、どうしてあの美しさとなって発生するのかという点では、わたしは人間原理主義になる。人が見て美しいと思う「ために」ある種の物質たちは存在するのだ。

とだらだら書きながら思考が中国文法的というかレヴィ=ストロース的になっている気分に無理矢理浸る。ついでにロラン・バルトが訪れた地が日本でなく中国であれば、中国版「表象の帝国(記号の国)」を著すことになって、もう少し世界平和に貢献することができただろうに。と適当なことをつけ足したくなる。

うちの猫はよく鏡をのぞいて自分の姿を写し込んでは悦に浸っている。最初は鏡を見て驚いた彼女も今は、自己の認識ができたのだねと考えるのと同時にジャック・ラカン的には「鏡に映った自分を見たことで君の自己は永遠に失われてしまったのだね」とか考える。

春からひたすら読む本は中国語と現代思想だとか構造主義とかいう本ばかりだったのだけど、わたしにとってこれらに書かれていた自己や真実への探求よりも、その文体から醸し出されるスタイルがとても刺激的で面白かった。それは、蓮實重彦のテキストの内容は何もなくて文体が全てなのよと感じるのと同じことなのか。ラカンの「真の自己は鏡像段階において永遠に失われる」というフレーズのなんと文学的なことか。自己肯定だとか、スピリチュアルな本たちを求める人たちも、実は現代思想本の方が落ち着くのではないかしら。結局のところ、自己も他者もドーナツの穴のようなものであることで安心ができる。

入院している中国の女性がこの前に言った言葉を書いて、直訳してみるとこういことだった。「ひとは一番苦しいときには口に出さない。ひとはいちばん辛いときには泣かない。本当に一番苦しくて辛い時はそれすらできないからだ。ただ静かに時間がたつのをじっと耐えていくだけだ」

この女性の言葉はとてもすてきだ。人は言葉で作られている。逆は不可。というのがわたしが生まれつき考えていることだし、ロラン=バルトやジャック・ラカンさんもそんなことを言っていた。見舞いに行く度に、双子たちから母親の手を握らされる。母親が生きている限りは、わたしは双子に会って中国語を話したり、彼女達や猫達の絵を描くことができるのだろう。

明日の今頃は直島のベネッセハウスでごろごろしながら中国語の勉強をしているはず。直島への旅は二度目。前に行ったときはいろいろなプロジェクトが立ち上がったばかりだった。でも、実際は諸々なアートよりもベネッセハウスや偶然みつけた神社から眺めた瀬戸内海の静かな景色が印象的で、いまでも肌にその感触が残っている。

中国とフジロックとコンドーム

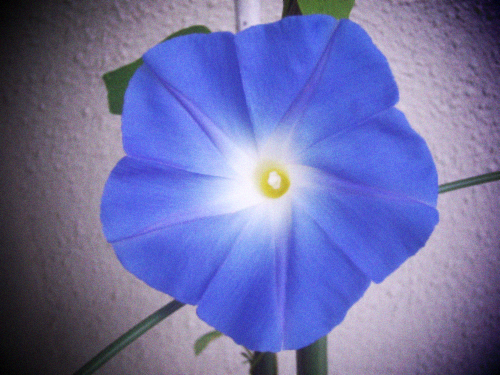

朝顔が開いていく様の一部始終を猫と一緒に見た。普通だけどきれいな青色の花だった。気づけば花芽がたくさんできている。来週あたりが朝顔の大量日になりそうね。と猫が窓の桟につまらなそうな顔をのせて言った。

なんてことを書こうとしてから一ヶ月。自分でも自分の存在を忘れてしまうことがあるくらい、わたしは生きている感じが薄くて、何もない日常を暮らしていたのだけど。この間にはあまりにもいろいろなことがあったので、適当にまとめて書いてみる。

父親と猫が医者からもう助からないだろうと言われる。本来生き物から出る物が出なくなったり、出てはいけない物が出たりする。どちらの体にも管が刺さっている姿を見ると、生き物とはまた別の生き物が出たり入ったりする入れ物なんだな。と思いながら手を握って眺める。と、わたしの誕生日のあたりには人も猫もそんな危ない状態から生還する。そういうわけで、カメラとペンを買って猫や親の写真をよく撮ったり描いたりする。もしもあなたが入院して身近な人からよく写真を撮られるようになったら、いろいろ疑問を持った方がよい。

サッカーの試合で怪我をした人にわたしが触ると治ったという誤解が誤解を呼び、同じチームの中国人の知り合いで、癌で入院している中国人の女性の見舞いをすることになる。中学の同級生の監督からも、昔にもそんな不思議な出来事があったと言われるが、全く覚えていない。癌で入院をしている女性からは、「日本人の夫は双子の娘が生まれるとすぐにいなくなった。医者の話がよくわからない。だけどわたしは、今までも本当に辛いときは、ただじっと黙って悪いことが通り過ぎるのを待てばよかったのだから、今もそうしている」という話を双子のあやしい日本語経由で聞かされる。それからも双子の女の子に会う度に、女の子たちからは中国語を教わり、わたしは女の子たちの絵を描いて喜ばれる。

この人たちと知り合うことになったのは、まるで誰かに仕組まれたような気がしたのは、その今は双子だけが暮らしている団地は、わたしが小学生のときに暮らしていたのと同じ棟だったことだけではない。あまりにいろいろな符丁が合いすぎていることに違和感を覚えながら彼女たちが暮らす部屋の扉をあけると、部屋の中からは懐かしい中国の匂いがした。

写真は、カメラを買った日に初めて撮った写真。上の青いビニールの物体はコンドームだ。わたしは、一年に二回くらい使い終わった、あるいは使われなかったかもしれないけど捨てられたコンドームを歩いていて外で見つける。それは、ありえないと言われることもあるけど、要は意識の問題だ。UFOを見る人は何度も見たり、宝くじに当たる人は何度も当たっていることとたぶん同じことだ。あるいは使い終わったコンドームにわたしは憑かれているのかもしれない。

文章を書く気力も書く中身もない日常なのだけど、写真と絵くらいなら、毎日でも載せられるのではないだろうか。と出来そうもないことを考える。

フジロックは宿まで予約したのに、わたしのわがままで取りやめる。同じ日程で直島と倉敷、尾道旅行に。音楽旅行から美術の旅行に。行かないことに決まったら決まったで、来年こそフジロックへ行きたくなったり。フジロックの本質は出演者でも音楽でもなかったことに気づく。だけど、来年はだれがどこにどういるのかがきちんと想像できない。

ぐるりのこと。のこととかそこらへんのこと。

10時に家に戻り家事と勉強をすると寝るのが1時で3時半には起きてテレビでユーロを正座でみて延長戦に入らなければ走ってから会社という粛々とした生活が続いた。ユーロが終わってからも1時には寝て5時半には起きて走る。そして今は耳には音楽の代わりに中国語。口からも中国語っぽい独り言。週末は実家と施設に介護の日々だったところに今はサッカーの試合が入る。このあいだの対戦相手には外国人がやけに多い。と思っていたら生粋の日本人は監督だけだった。わたしが小学生の頃に住んでいた公団の一帯は最近は外国人や外国人の血が入った日本人が多くなり、壁の落書きまで多国籍化していて見ごたえのある風景となっていた。雨の中、われわれはサッカーという名の球の転がしあいをし、体育館の屋根の下で二十歳あたりの男女と飲み会になる。わたしの中国語の俄勉強はこのためだったのか。という程度の役には立つ。ただ、彼らのこの先には何もないのだ感。それでも、否、それだからこその刹那的な楽しいことだけを求める欲望力は眩しい。俺達のこの先は行き止まりなんだ。みたいなポルトガル語やタガログ語や中国語を聞かされたところで、コミックビームではしりあがり寿の「そこはいきどまりよ。」が始まる。三宅乱丈やカネコアツシや福島聡のあれやこれやも相当すごいことになっていたのだけどそんな漫画雑誌を読んでいる者なんていない。両チームの選手と同じ数くらいの連れの恋人達やそのさらに多国籍化が進んだ子供たちと主に避妊の方法と朝顔について語り合う。世界のナベアツをあらゆる国の言葉でやるゲームが苦しくなるくらい楽しくて数年ぶりに笑った。

雨が小降になると途端に、誰かの恋人や子どもを載せてバイクで彼らはさらなる多国籍化を進めるために団地へ帰っていった。não chore sobre o leite derramado。覆水难收。ようやく掬った水が手から溢れるような気持ちになる。この感情は何っていうのだったろうか、とロボットのように最初から持ちえないものを思い出そうとする。わたしだけが彼らが帰ると言った意味にはならない場所へ向かって一人で歩いた。

映画「ぐるりのこと。」は梨木香歩の「ぐるりのこと」とは、どうやら関係がないのだね。と観終わってようやく気づく。それから「ハッシュ」の印象とは全く違って。おまけによくみかける「夫婦を描いたいい映画」なんていう印象はわたしには全く持てなかった。この映画「もまた」監督自身のことを描いた映画だった。夫婦や子どものあることで行き辛いと思っている人にとってこの映画はきっと見事に気持ちがリンクされてしまうところがあって、そこはある人たちにはあぶない映画になるのかもしれない。人が人を思う、その可愛いやりとりは「ハッシュ」からこの映画の前半までは健在なのだけど、子どもの死から、映画はその鬱陶しさぶりに拍車がかかる。そしてそこがわたしはとても好きだった。ここにこそ作者自身の闇から湧き出てくるような細かな描写のリアルさに頷けた。しかし、妻が夫に泣き出して二人で抱きあってから、彼女が回復していく描写がとても嘘っぽくてついていけない。商売としての映画を成り立たせるに仕方がなかったのか。

自分の闇に一度でも掴まれてしまった者は本当の意味では、そこから抜け出すことはできない。というのはわたしの考えで。わたしの考えはたいてい間違えている。監督が語る人が闇から抜け出すには、人とのコミュニケーションしかない。というのは、それは正論なのかもしれない。だけど、そここそが容易にできることではなくて、そんなことが出来るくらいなら。。と思ってしまう。生きる鬱陶しさをここまできちんと見せてくれて、それはないだろうという感じでころころと、「いい話」っぽく映画が転がっていくところに、そんな映画的無理矢理感には納得できなかった。と、微妙感を覚えながらもエンドロールの音楽でこの映画の一番の場面を思い出すのは片岡礼子の裁判シーンだった。この片岡礼子の芝居は恐いくらい凄い。そして、本当に短かったあの裁判のシーンにも、橋口亮輔の痛いくらいの思いは美味しくいただいた。

片岡礼子の振り絞るような芝居と、雨が止んだとたんにバイクで帰った行った彼らが重なった。彼らの行き止まり感は、何かを休まずにし続けることにすり替える力のあるうちは彼らもわたしもまだ大丈夫なはず。

朝顔が咲きそうだ。朝顔は朝咲くと夕方萎んでもう二度と咲かない。ということを母親がフィリピンへ帰って父親も殆ど家に戻らなかったので15歳から働いている女の子からとても大切な内訳話のように教えられた。明日は早起きをして、朝顔が開く瞬間を見てやる。